Los Romanov: esplendor, tragedia y el fin de una dinastía

La dinastía Romanov gobernó Rusia por más de tres siglos, entre el esplendor imperial y una trágica caída que cambió la historia del mundo.

Durante más de tres siglos, los Romanov reinaron sobre Rusia, marcando una de las etapas más fascinantes, opulentas y trágicas de la historia europea. Su caída no solo simbolizó el fin de una familia imperial, sino el colapso de un mundo entero, devorado por las revoluciones y los cambios del siglo XX.

El origen de una dinastía

La historia de los Romanov comienza en 1613, en medio del llamado Tiempo de las Turbulencias, un periodo de caos, hambre y guerras civiles que sumió a Rusia en la inestabilidad tras la muerte del zar Iván el Terrible y de su hijo.

En ese contexto, la nobleza eligió a Miguel I Romanov, un joven de apenas 16 años, como zar de Rusia. Su elección buscaba restaurar el orden y dar legitimidad al trono. Con él se fundó una dinastía que gobernaría hasta 1917, expandiendo el imperio desde Europa del Este hasta el Pacífico.

Durante los primeros siglos, los Romanov consolidaron un poder autocrático. Su figura se entrelazó con la idea del “zar como enviado de Dios”, un gobernante absoluto cuya palabra era ley. Este modelo político, aunque eficaz para mantener el control, también sembró las semillas del descontento que siglos más tarde explotaría.

El esplendor imperial: Pedro el Grande y Catalina la Grande

La transformación de Rusia en una potencia europea se debe, en gran parte, a dos figuras: Pedro I el Grande y Catalina II la Grande.

Pedro el Grande (1672–1725) llevó a cabo un proceso de modernización radical. Fascinado por Europa Occidental, viajó de incógnito por el continente para aprender sobre ingeniería, navegación y organización militar. A su regreso, impuso reformas que occidentalizaron Rusia: reorganizó el ejército, fundó escuelas, impulsó la ciencia y, sobre todo, construyó San Petersburgo, una ciudad levantada sobre pantanos que se convirtió en la nueva capital imperial y símbolo del poder Romanov.

Un siglo después, Catalina la Grande (1729–1796), nacida en Prusia, consolidó ese legado. A través de su inteligencia y su carisma político, expandió el imperio hacia el Mar Negro y el Cáucaso, mientras fomentaba el arte, la literatura y la filosofía. Su corte se convirtió en un centro cultural comparable a Versalles. Sin embargo, su reinado también fortaleció el sistema de servidumbre, una herida social que más tarde encendería la llama revolucionaria.

El ocaso del imperio

El siglo XIX trajo consigo vientos de cambio. La revolución industrial, el auge del pensamiento liberal y las tensiones sociales comenzaron a chocar con el régimen autocrático de los zares.

Alejandro II intentó reformas profundas: en 1861 abolió la servidumbre, liberando a millones de campesinos. Pero las promesas de libertad se mezclaron con frustraciones económicas y desigualdades persistentes. En 1881, fue asesinado por un grupo anarquista. Su muerte marcó el fin de la esperanza reformista y dio paso a un retorno al autoritarismo bajo su hijo Alejandro III.

La represión y el miedo se consolidaron como pilares del poder Romanov. En las sombras, sin embargo, comenzaban a gestarse los movimientos revolucionarios que cuestionarían no solo a los zares, sino todo el sistema imperial.

Nicolás II: el último zar

Nicolás II, coronado en 1896, fue el último zar de Rusia. Hombre de carácter reservado y profundamente religioso, nunca estuvo preparado para gobernar un imperio al borde del colapso.

Su reinado coincidió con una serie de desastres: la derrota ante Japón en 1905, la sangrienta represión del Domingo Sangriento en San Petersburgo, las huelgas obreras y la creciente pobreza en el campo.

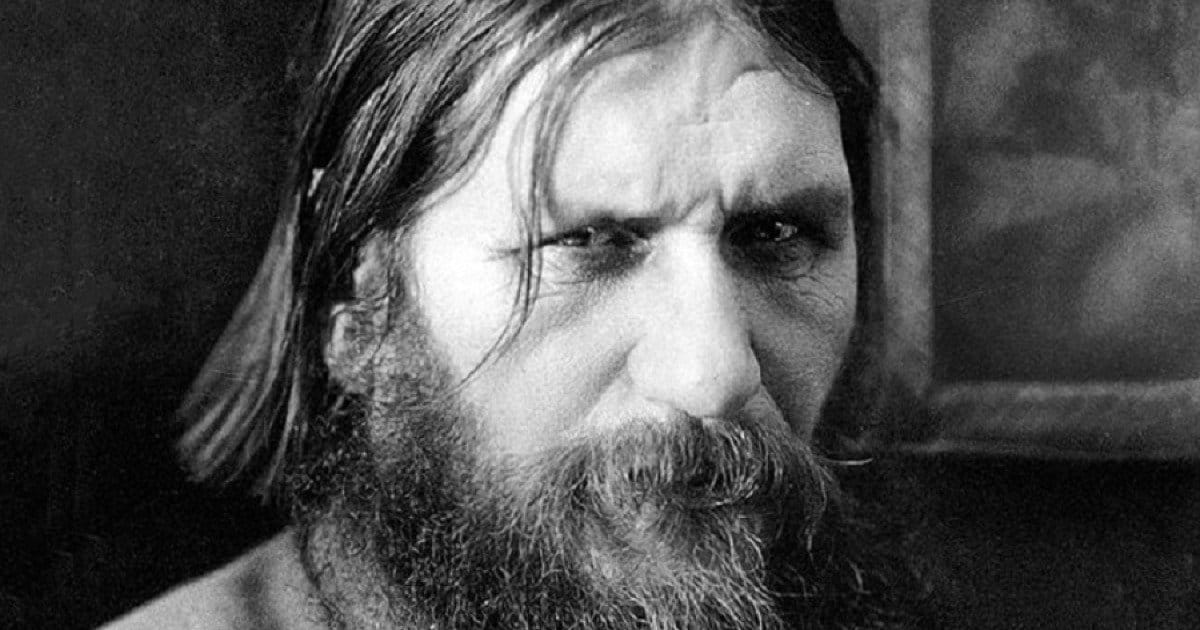

El zar, influenciado por su esposa Alejandra Fiódorovna y el controvertido monje Rasputín, perdió el apoyo de la nobleza y del pueblo. La figura de Rasputín, un místico siberiano con fama de curar a su hijo hemofílico, se convirtió en un símbolo del desorden moral y político de la corte.

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Rusia se sumió en una crisis total. El ejército estaba mal equipado, la economía colapsaba y el hambre se extendía por las ciudades. En febrero de 1917, el pueblo salió a las calles. Nicolás II abdicó, poniendo fin a más de 300 años de monarquía Romanov.

El fin de los Romanov

Tras su abdicación, Nicolás y su familia fueron arrestados y trasladados primero a Tobolsk y luego a Ekaterimburgo, en los Urales. En la madrugada del 17 de julio de 1918, durante la Guerra Civil Rusa, los bolcheviques ejecutaron al zar, a la zarina, a sus cinco hijos y a los sirvientes que los acompañaban.

El asesinato fue ocultado durante años, pero los rumores y las leyendas sobre su posible supervivencia —especialmente la de la gran duquesa Anastasia— alimentaron el mito.

Con su muerte se cerró una era: la del esplendor imperial, las cortes doradas, los bailes en San Petersburgo y las catedrales cubiertas de oro. Rusia se transformó en la Unión Soviética, y la historia de los Romanov pasó a ser un símbolo del precio del poder absoluto.

El legado y el mito

El destino de los Romanov sigue fascinando al mundo. En 1991, tras la caída de la URSS, se descubrieron los restos de la familia imperial. En 1998 fueron enterrados con honores en la Catedral de San Pedro y San Pablo, en San Petersburgo.

La Iglesia Ortodoxa Rusa los canonizó como mártires de la fe, y su historia volvió a ocupar un lugar central en la memoria colectiva.

Hoy, los Romanov son recordados con una mezcla de nostalgia y tragedia. Representan la belleza y la brutalidad de un imperio que quiso abarcarlo todo: poder, arte, religión y dominio. Pero también encarnan el recordatorio de que ningún trono, por más dorado que sea, está libre de caer.

Una dinastía entre la historia y la leyenda

Los Romanov fueron más que una familia imperial: fueron el reflejo de una Rusia dividida entre Oriente y Occidente, entre la tradición y la modernidad. Su historia es la de un país que buscó su identidad entre los extremos del poder y la revolución.

Más de un siglo después, su caída continúa inspirando películas, novelas y teorías conspirativas. Quizás porque, en el fondo, los Romanov representan el eterno misterio del poder: su brillo deslumbrante y su inevitable fragilidad.